6 北京的春节

导学案设计

|

课题 |

北京的春节 |

课型 |

新授课 |

|

设计说明 |

《北京的春节》按照时间顺序介绍了老北京过春节的风俗习惯。语言质朴、生动,反映出老北京人热爱生活,追求美好生活的心愿,表达了作者对传统文化的认同和喜爱。本教学设计,宗旨是引导学生构建“自主、合作、探究”的学习模式,使每一个学生充分地参与教学活动;运用创设情境法、感悟品读法、读写结合法等多种教学方法,调动学生已有的生活经验、知识基础,在品读中理解课文内容,品味老舍的语言风格,学习有顺序、详略得当的写作方法。 |

||

|

课前准备 |

1.阅读课文,同时查阅有关书籍或上网查找资料,搜集有关春节的习俗、古今文人描写春节的文章、诗词、童谣、春联等。(学生) 2.制作相关的多媒体课件。(教师) |

||

|

课时安排 |

2课时 |

||

|

教学过程 |

|||

|

第一课时 |

|||

|

教学环节 |

教师指导 |

学生活动 |

教学提示 |

|

一、创设情境,导入新课(用时:5分钟) |

1.课前播放与新年有关的歌曲,渲染课堂气氛。 2.出示一首表现老北京过春节的歌谣,导入新课。 |

1.学生边听音乐边欣赏春节图片,体验春节带来的快乐。 2.有节奏地吟诵歌谣,跟老师书空课题,齐读课题。 |

教师选择的图片要尽量贴近孩子的生活,以孩子们在春节期间最感兴趣的活动为主题。 |

|

二、初读感知,学习字词(用时:22分钟) |

1.引导学生初读课文,画出生字新词,在此基础上,展开自主识字活动。 2.课件出示带有生字的词语,引导学生读准字音,看清字形,正确读写。在集中监测的过程中,教师相机提示易错字音和字形。 3.课件出示带有生词的句子,引导学生巩固字音,读通句子。 4.课件出示自学提示,引导学生展开小组合作。 (1)自主思考:作者是以什么为记叙线索的?(时间)老北京的春节给你留下了怎样的印象? (2)小组交流:和小组同学交流读懂的地方和不懂的地方。 (3)批注阅读:圈出本文中描写的重要日子,选择自己最感兴趣的日子,写出这个日子带给你的感受。 |

1.自由读课文,圈画生字新词,读准“熬”“榛”“栗”的读音,看清它们的笔画。 2.正确读写“腊月、初旬、蒜瓣、饺子、栗子、翡翠、杂拌儿、榛子、爆竹、风筝、逛庙会、走马灯、万象更新、张灯结彩”等词语。 3.学生读句子,遇到长句子可以多读几遍,注意停顿。 4.默读课文,思考问题,小组交流: (1)找出本文的记叙线索,看一看插图,说一说老北京的春节哪些地方给自己留下了深刻的印象。 (2)小组内交流,针对读不懂的地方请同伴或老师帮忙。 (3)圈出本文中描写的重要日子:腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五、正月十九。批注感悟时抓住重点活动。 |

1.生字应重点指导易错的字。例如,“醋”的左边不要少一横;“轿”左下是提,不是横;“栗”下面是“木”,不是“米”。 2.本文时间跨度大、内容多,从腊月初写到正月十九,列举了一系列老北京过春节的习俗。所以,理清写作思路是学好本课的关键。教学时,可以抓住重点时间段和重点时间段里的活动理清层次。 3.学生交流老北京春节带给自己的印象时,不必面面俱到,指导学生抓住自己对课文感受最深的部分潜心品读,读出自己的感受和体验即可。

|

|

三、细读课文,了解习俗(用时:10分钟) |

1.引导学生了解春节的时间和习俗。 (1)北京的春节是从哪一天开始,到哪一天结束的? (2)阅读课文,填写学生活动卡。 2.组织学生汇报交流,教师相机点拨,理清顺序。 3.指导朗读课文,深入体会老北京春节的习俗。 |

1.默读课文,自主、合作完成阅读思考题。 (1)快速浏览课文,找出答案。 (2)默读课文,合作填写学生活动卡。 2.全班交流:年前——繁忙;过年——热闹;结束——平静。 3.朗读,体会。 |

学生在填写活动卡的过程中,教师要留给学生充足的自读自悟时间,小组互动交流,老师适时点拨,达成认识上的基本一致。实现活动卡填写内容的不断完善。 |

|

四、总结全文,布置作业(用时:3分钟) |

1.师生概括本课学习内容。 2.布置课后作业。 (1)抄写课文中的生字新词。 (2)熟读课文,练习有感情朗读课文。 |

1.学生在教师总结的基础上畅谈本课所得。 2.认真完成课后作业。 |

教师要注意激发学生完成作业的积极性,提出明确具体的作业要求。要让学生耐心、认真、细致地完成课后作业。 |

|

教师批注 |

|

|

|

|

第二课时 |

|||

|

教学环节 |

教师指导 |

学生活动 |

教学提示 |

|

一、回顾交流,导入新课(用时:10分钟) |

1.教师板书课题,直接交代本节课学习任务,导入新课。 2.引导学生抓住“《北京的春节》是按什么顺序来写的?主要写了什么?”两个问题理清文章脉络,复习、概括全文内容。 |

1.学生带着自己对题目的理解朗读课题。 2.思考、交流:文章以时间为经线,以人们的活动为纬线结构全文,描绘了一幅幅北京春节的民风民俗画卷。 |

理清脉络才能更好、更全面地理解全文,所以,教师要引导学生充分交流,最终总结出时间、活动两条线索。 |

|

二、合作研读,领悟写法(用时:13分钟) |

1.设疑导读:文中哪些部分写得详细,哪些部分写得简略? 2.组织交流,体会、领悟详略结合的写作方法。 3.引导学生结合课文内容复习“详略结合”的写作方法,并探究“详略结合”这种写法的意义和作用。 4.引导学生以竞赛的形式品读京味语言的特点,必要时可以示范。 5.引导读文,感受老北京春节风俗文化,体会作者的表达方法。 |

1.默读思考:默读课文,把详写和略写的部分做上记号。 2.学生汇报:作者详写的是“腊八、除夕、正月初一、正月十五”四个部分。 3.小组探究:对春节中的高潮部分进行详细描写,而其他部分则简略介绍,重点突出,北京的春节给人留下了深刻的印象。 4.交流研讨:分成“腊八”队、“除夕”队、“正月初一”队、“正月十五”队展开朗读竞赛。 5.品读课文,交流体会。 |

在引导学生体会详略得当的写法时,不要将“详略得当”的概念强加给学生,要结合具体的内容,引领学生在文本中体会这种写法。例如,作者在描写民俗时,有的民俗习惯只一句话带过。如,“必须大扫除一次”“店铺多数正月初一到初五关门,到正月初六才开张”。紧接着详细描述除夕、初一、元宵节这三个春节高潮。这样写的好处是点面结合、重点突出、主次分明,能给人留下深刻的印象。 |

|

三、拓展阅读,体会写法(用时:12分钟) |

1.指导学生阅读“阅读链接”中的短文,了解节日习俗。 2.引导学生比较这三篇文章的写法,辨析:同是写过年,这三篇文章在写法上有什么不同? 3.引导学生展开讨论:通过这三篇文章的对比,你受到了什么启发?

|

1.自由读“阅读链接”中的短文,思考:短文介绍了哪些节日习俗? 2.小组合作探究:梁实秋的《过年》淋漓尽致地写出了年的忙碌与热闹,将各种风俗习惯融于其中。斯妤的《除夕》则以较浓的抒情色彩写出喜庆与热闹的气氛。 3.交流感受:(1)表达要有一定的顺序;(2)写作时要注意详略得当,做到重点突出;(3)写自己感兴趣的部分,写出自己的真实感受。 |

课后“阅读链接”可在课内完成,也可在课外完成。交流时,可以引导学生与课文相关部分比较,学习不同的写法。比如《过年》,“我小时候并不特别喜欢过年”,“天天打扫剩菜”,守岁“困得低枝倒挂,哪有胃口去吃”,写出了与课文不同的另一种感受。再如《除夕》,介绍了南方福建的过年习俗,可以让学生和课文中的除夕比较,看看有什么不同之处。 |

|

四、总结回顾,练笔延伸(用时:5分钟) |

1.师生概括本课学习内容和写法。 2.拓展:师生交流自己家乡过春节时的主要活动,以及春节带给自己的感受。 3.出示练笔要求:结合《北京的春节》和自己的经历写一写你是怎样过春节的。 |

1.学生在教师总结的基础上畅谈本课所得。 2.学生交流有关年的传说及各地过年的习俗,自由表达个人想法。 3.小练笔:先明确练笔要求,再想一想自己经历的春节,说一说自己的感受,最后写一写。 |

课前可要求学生询问家人或上网查找资料,收集自己家乡过年的一些习俗;也可从学生的生活实际出发,让学生谈一谈自己是怎么过春节的。 |

|

教师批注 |

|

|

|

|

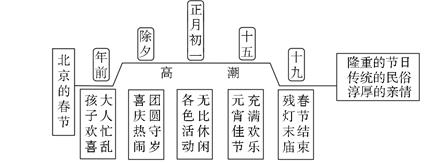

板书设计 |

|

||

&http_url=http://idocv.taozhi.online/view/rpIpBow&http_referer=&http_response_type=html&other_client_id=0f883379-cac8-47bb-ae39-4538b65096b6&page_title=Word%20-%20I%20Doc%20View&client_type=PC%E7%BD%91%E7%AB%99&br_screen_height=720&br_screen_width=1280&br_platform=Linux%20x86_64&br_app_name=Netscape&page_load_time=2549&con_user_open_id=undefined)