22 狼牙山五壮士

导学案设计

|

课题 |

狼牙山五壮士 |

课型 |

新授课 |

|

设计说明 |

《语文课程标准》指出:阅读教学的重点是培养学生具有感受、理解、欣赏和评价的能力,而学习阅读的能力只有在自主阅读的过程中才能得到锻炼与提高。本课教学立足一个“读”字,突出一个“情”字,表现一个“壮”字。整个学习过程都是学生在“静心体会、有感而发”。教学中合理采用创设情境、感情朗读、渗透历史资料等多种方式,努力促使学生进入课文情境,写文本对话。充分调动学生学习的积极性、主动性,以“情境”朗读为前提,以“心境”激荡为条件,以“语境”传情为目的,追求学生在学习语言过程中“心”的参与和“情”的共鸣。引领学生体会五壮士的英勇豪迈的英雄气概和伟大的献身精神。 |

||

|

课前准备 |

1.查找有关狼牙山的资料、抗日战争的背景资料、狼牙山五壮士的资料等;搜集、摘抄描写英雄人物的成语。(师生) 2.制作多媒体课件,剪辑《狼牙山五壮士》影片片段。(教师) 3.自学生字词;熟读课文,找出描写五壮士英勇跳崖的部分,完成预学案。(学生) |

||

|

课时安排 |

2课时 |

||

|

教学过程 |

|||

|

第一课时 |

|||

|

教学环节 |

教师指导 |

学生活动 |

教学提示 |

|

一、分享资料,激情揭题(用时:5分钟) |

1.介绍背景。(课件出示日本侵华图片) 2.板书课文题目:狼牙山五壮士。 引问:你对这个故事有哪些了解? 3.师生共写五壮士姓名并深情朗读。 4.引导学生由课文题目中的“壮”字引出对“壮士”的理解。 |

1.学生说出课前搜集到的有关抗日战争的故事。 2.学生从课文题目中了解到故事发生的地点和人物并交流搜集到的狼牙山、狼牙山五壮士的资料。 3.学生在本上书写人名并正确朗读。 4.用“壮”组词,说说这些词语的意思和区别。 |

1.教师侧重引导学生对历史事件简要介绍,交代事件的时间、地点、结果,表达个人对事件的观点和看法。 2.学生用“壮”字组词时,要对比“壮士”与“战士”的区别。 |

|

二、检查预习,理清层次(用时:20分钟) |

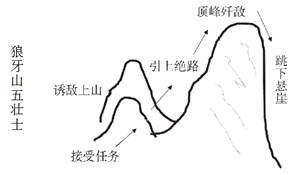

1.课件出示两组词语。(指名读,齐读) 2.指导学生写一写。方法:观察字形,发现关键笔画,再范写。 3.引导学生理解词语,可以运用查字典、近义换词法及反义词否定法。 4.组织初读课文,思考:课文主要写了什么? 5.师生交流写作层次,引导学生用上表示事情发展的先后顺序的词。 6.引导学生分清详略,并形成“引上绝路——顶峰歼敌——英勇跳崖”的板书。 |

1.正确读记词语。(互相纠正字音) 注意字的读音:“斩、坠、仇”都是翘舌音。 2.在作业本上写下自己认为最难写或者最重要的两个词语。并选择其中一个词语说一说。 3.用自己喜欢的方式读文。边读边思考并用简练的语言概括出主要内容。 4.学生根据每个自然段写的内容,试着概括小标题。 (接受任务——诱敌上山——引上绝路——顶峰歼敌——跳下悬崖) |

教师在检查预习时,结合预学案中的内容,着重落实的词语有“惊天动地、昂首挺胸、居高临下、全神贯注、斩钉截铁”等,做到读准字音,理解词义。 |

|

三、再读课文,自读自悟(用时:13分钟) |

1.引导学生用自己喜欢的方式读课文,想一想课文中哪些内容能体现五位战士无愧于“壮士”这一称号。用横线画出来。 2.引导学生在书上标注。 3.组织学生交流文章内容及感受。 |

1.认真阅读课文,从字里行间细心地找一找,画一画,用心地读一读,初步感受五壮士的思想感情。 2.把自己的感受用概括的词语标注在书上。 3.小组内交流自读自悟的收获和问题。 |

教师在引导学生做批注时应提示学生注意所画句子的描写特点,从写法上和内容感悟上分别做批注。如:神态描写,体现壮士豪迈的情怀。 |

|

四、总结收获,布置作业(用时:2分钟) |

1.教师结合板书总结本课学习内容。 2.搜集描写英雄的词语或名言。 |

1.回顾课文的主要内容与层次。

2.自主积累。 |

此环节中,教师可以提示学生利用板书概括或复述课文内容。同时教师布置作业时可以举出一些描写英雄的词语或名言的例子,如:人生自古谁无死,留取丹心照汗青……从而起到引导学生的效果。 |

|

教师批注 |

|

|

|

|

第二课时 |

|||

|

教学环节 |

教师指导 |

学生活动 |

教学提示 |

|

一、交流资料,明确重点(用时:3分钟) |

1.课件出示描写英雄人物的词语或名言,引导学生汇报。

2.说说课文是怎样围绕“壮”字来写的。 |

1.学生汇报交流: (有的人死了,他还活着。——臧克家 生当作人杰,死亦为鬼雄。——李清照 人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。——司马迁) 2.学生回顾课文的写作顺序及主要内容。 |

教师在引导学生回顾主要内容时,可以采用提前设计习题的方法。如:本文按事情发展的顺序安排了( )、( )、( )、( )、( )这五个材料。 |

|

二、紧扣“壮”字,体会精神(用时:26分钟) |

1.组织学生合作学习,找出课文中能够体现五位战士无愧于“壮士”这一称号的段落,品读令人感动的词句。 (1)教师巡视指导学生读书活动。 (2)指导填写学习活动卡。 2.组织交流,适时引导、点拨。 (出示句子和图画,指导学生边想象边有感情地朗读。) 3.课件出示句子及关键词语,引导学生品读并体会。(出示读书方法:初读想象画面,品读体会感情。) (1)引问:文中哪些描写让你感动呢?从中你读懂了什么? (2)追问:五位壮士面对一次次严峻的考验,他们每一次是如何选择的?为什么如此选择呢? (3)出示重点句子,指导学生运用解读关键词和联系背景资料的方法品悟文章内容。 (4)从写作方法上研读文本,直奔主题。 (5)出示课外资料,播放电影片段,帮助体会。 4.创设情境,有感情地朗读、引读。 |

1.认真阅读课文,找一找,画一画,填写学习活动卡:用精练的语言填写学习活动卡,在填写时与小组内成员交流意见,互相启发和补充。

2.小组内交流自己的感受。

3.汇报交流: (1)五位壮士的勇敢和壮烈表现在他们痛击敌人、引上绝路、顶峰歼敌时的动作和神态的描写上。 (2)还表现在五壮士面临的三次考验上。接受任务是一次考验,选择道路是一次考验,壮烈跳崖也是一次考验。 (3)抓住“集中、大举进犯、坚持、一个多月”等词语,结合资料来体会五位壮士承担艰巨任务的壮志;抓住“三面、悬崖绝壁、斩钉截铁”来体会五位壮士义无反顾的壮举;抓住英勇跳崖前的神态、动作、语言描写体会五位壮士舍生取义的壮烈。 (4)观看影片,加深体会,升华理解。 4.找出最感动的地方自由读,畅读、互赏、评价。 |

1.教师组织学生填写活动卡时应先引导学生按要求品读课文,将描写五位壮士神态、动作、语言的语句呈现在活动卡上,重点交流自己的感受和文章的写法特点。

2.在学生理解五位壮士面临的三次考验时,教师应追问:他们面临的是什么考验?选择了什么?为什么这样选择?壮士们是怎样想的?学生可以结合课文中的具体语句回答,并结合自己的感悟朗读相关语句。

3.教师在播放影片片段时应提前剪辑好,注意只播放英勇跳崖部分,时长控制在3分钟之内。 |

|

三、总结课文,升华情感(用时:6分钟) |

1.引读:课文通过精彩的描写表现了五壮士的什么精神? 2.结合学生发言板书:英勇顽强,勇于牺牲。 3.出示五壮士图片,引导表达。 |

1.默读全文,边读边思考。

2.学生交流。 3.学生运用积累的词语和句子自由表达。 |

学完课文,教师可引导学生写下自己的感悟,可以与五壮士对话,与作者对话。也可以写最让自己刻骨铭心的一个镜头。 |

|

四、回归整体,揭示写法(用时:4分钟) |

1.引导学生浏览全文,总结写作方法。

2.提示:从内容的详略、人物描写的详略两方面理解本文详略得当这一写作特点。 |

1.学生浏览全文,小组讨论,总结本文的写作方法: (1)通过人物的动作、神态描写来表现主人公的英雄气概和勇于牺牲的精神。 (2)描写多个人物时,既突出重点人物,又兼顾其他人物,做到点面结合。 2.突出人物特点与中心思想的部分详写,其余内容略写。 |

教师相机提示学生,在汇报文章写作特点时应结合文中具体语句或段落,使自己的发言有的放矢。 |

|

五、布置作业,课外拓展(用时:1分钟) |

1.引导学生有感情地朗读课文,背诵描写五壮士跳崖的部分。 2.指导搜集与课文内容有关的资料。 |

1.选择适合自己的方法,背诵描写五壮士跳崖的部分。 2.自主搜集并阅读与课文内容有关的资料,并与同学交流。 |

教师在指导学生背诵课文时注重方法的提示,如:小组合作背诵、同桌比赛背诵等,并在检查时不断提高要求。 |

|

教师批注 |

|

|

|

|

板书设计 |

|

||

&http_url=http://idocv.taozhi.online/view/KYeAQPw&http_referer=&http_response_type=html&other_client_id=7f354cec-1ae9-43b7-b749-78a660f2738c&page_title=Word%20-%20I%20Doc%20View&client_type=PC%E7%BD%91%E7%AB%99&br_screen_height=720&br_screen_width=1280&br_platform=Linux%20x86_64&br_app_name=Netscape&page_load_time=2498&con_user_open_id=undefined)